せんせのブログ

百聞は一見にしかず! ~分析機器の理論を実験の場で復習~

2012.07.08

週末(土曜日・日曜日)だけの通学で、化学分析の知識・技術が修得でき、

平日の学科と同様に2年間で卒業できる(卒業と同時に取得可能な

国家資格も全員が取得できる)化学分析コース。

このコースは定員20名の少人数制で、全国各地から社会人や大学生が、

転職や再就職、難関国家資格の取得、技術職へのキャリアアップや

現職でのスキルアップ等を目的として通学しています。

授業と実験がリンク? 同じ時期だから学習効果もアップ!

今日は、両学年ともに午後から実験、

私あずみは、1年生の実験を担当しました。

今日のテーマは、溶液中に金属イオンがどれだけ

含まれているかを調べる定量分析です。

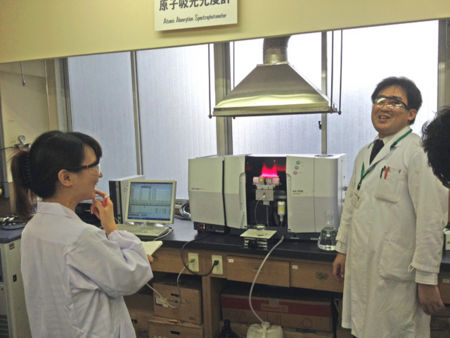

先日から1年生も分析機器を用いた実験が始まっていますが、

今日は原子吸光光度計を用いた分析を行いました。

講義の機器分析法でも、ちょうど原子吸光光度計について

学習しているところで、授業で学んでいる機器の構造・原理等についても

無理なく理解できている様子でした。

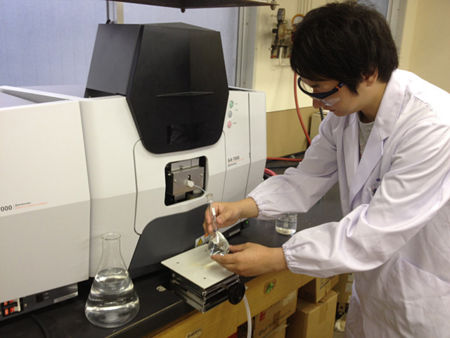

例えば・・・「原子化された金属が光のエネルギーを吸収した後、

そのエネルギーは発光(炎色反応)という形で放出されます・・・。」

講義で説明を受けただけでは、イメージすることも非常に難しいので

この現象を原子吸光光度計で実際に見てもらいました。

多くの学生が炎の色に驚く声をあげましたが、

F君からは次の感想を聞くことができました。

「講義では黒板の図を見て勉強していますが、火が出る部分、

それぞれのパーツ、実際に機器を見ながら説明を受けると、

授業では曖昧だった部分が鮮明に理解できました」とのこと。

F君は、水質や土壌中の有害物質を測定する、環境分析の仕事に従事したいと

この化学分析コースで学んでいます。環境分析の分野では、重金属分析に

おいて、この原子吸光光度計は不可欠な分析機器です。

機器の原理・構造などの特徴を理解した上で、使いこなせるように

なって欲しいと感じた一時でした!

by あずみ