せんせのブログ

実験のデータから見えることは何か?!

2014.06.27

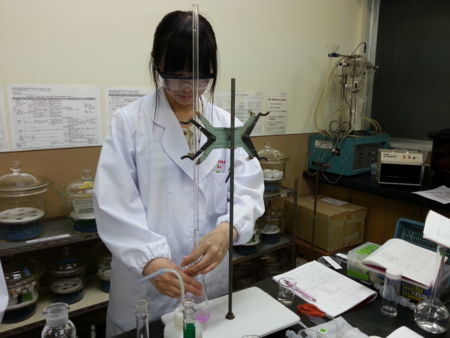

今日は、実験室に行って、学生が実験をしている様子を見学に行きました。

まずは1年生の基礎化学実験ですが、テーマの一例はこんな感じ。

「ほうれん草の中に含まれている色素と、

小松菜に含まれている色素にはどんな違いがあるのか?」

「市販されているお酢の成分表示がほんとうに正しいのか?」

このように、基礎化学実験は、普段日常生活で触れ合う機会のあるモノについて、

「えーどうなるんだろう?」という予想も交えながら楽しみながら実験をすることで、

実は実験が終わってみれば、これから行っていく本格的な化学実験で必要となる分析技術が

自然と身に付くようなテーマが用意されています。

今回訪れた実験室で行っていた実験のテーマは「アセチルサリチル酸の定量(※)」。

※定量とは、サンプルに含まれる物質の量を測定することです。

簡単に言うと、「どれくらい含まれているんだろう?」ということを分析することです。

「え?アセチルサリチル酸って何?おいしいの?全然身近じゃないしっ!」

なんて思っておられる方も多いかも知れませんが、

これは、皆さんの身近にある、この医薬品の有効成分なのです。

しかも、今回定量したアセチルサリチル酸は、実は彼ら自身の手で合成し、

その純度を上げるために、再結晶という操作を施したものです。

つまり、自分たちが行った操作が成功しているかどうかが判定されるとあって、

ドキドキしながらの実験となりました。

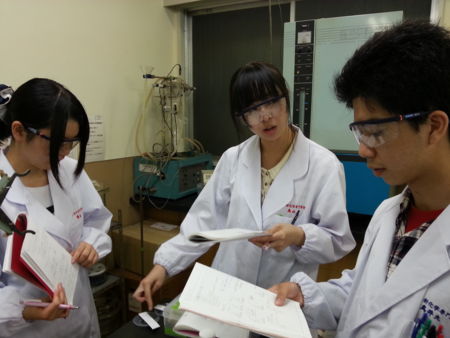

しかし、有機テクノロジー学科のこの班は、

どうも思ったとおりの結果が出なかったようで、3人でディスカッションが始まりました。

そうなんです。実験は、思い通り行かない時ももちろんあります。

Tさん(写真中央の学生)に、今までにこういう経験は?と聞くと、

「これまでは、うまく行かなかったことはほとんどなく、

スムーズに実験が出来ていたので、入学して初めての試練なんです。」とのこと。

自分たちが行って来た実験操作の振り返り、その正確性の確認、

さらには、現実に分析したデータが意味することを考え、その原因を推察することで、

より深く化学実験を理解することが出来るようになります。

「失敗は成功のもと」と言いますが、本当にそのとおりで、

こうした考える力も、実は企業で求められる実践力です。

そのためのトレーニングだと思って頑張って欲しいと思います。

去り際に、Tさんから、

「この間、LINEで私の画像が紹介されて、私のお父さんが、めっちゃ喜んでました(笑)。

今回は、これブログに載るんですよね。絶対、喜んでくれると思います!(笑)」

とお父さん情報をいただきました。お父さん、喜んでいいただけていますか?(笑)

娘さん、とっても一生懸命実験に取り組んでましたよ♪

ちなみに、彼女が言ったLINEというのは、

本校の公式アカウントにある『Stuふぉっと』というコンテンツ。

学校で行ったことを学生(Student)目線で画像で紹介するというコンテンツ。

未だ登録されていない方は、是非以下のリンクをご参照の上、ご登録下さい!

https://www.bunseki.ac.jp/line.html

画像以外にも、化学に関する豆知識も配信してまーす!

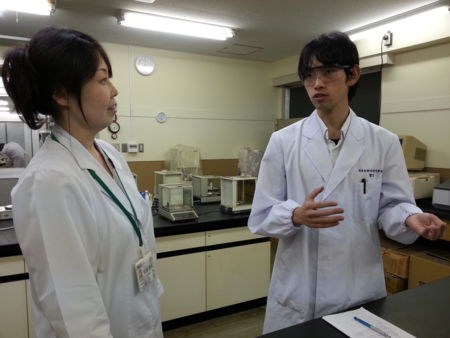

さて、お次は資源分析化学科2年生の環境分析化学実験。

土壌中の金属成分の分析が今日のテーマということでした。

実験室の奥のほうに入っていくと、ミジンコ先生とお話をしているM君を発見。

突然、

「じゃ、実験の概要と土壌中の金属に関して説明してもらいましょか?」と言うと、

「えーーっ!何で僕なんですかぁ(笑)」と言いながら、ミジンコ先生の方にHELPの目線。

そして、他の学生は、いそいそと実験操作に。。。

しかし、さすがM君。きちんと説明してくれましたよ。

実は前回同様のパターンで私が質問をしたときに、自分としては十分に答えられなかった

ということもあり、それ以降、いつかこうした形で突然聞かれたときに、

きちんと答えられるようにと、しっかり準備をしていたそうで、

今日はその甲斐があったようです。

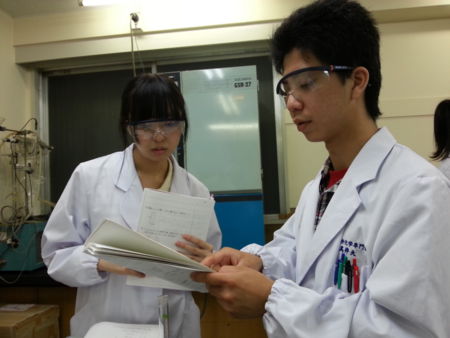

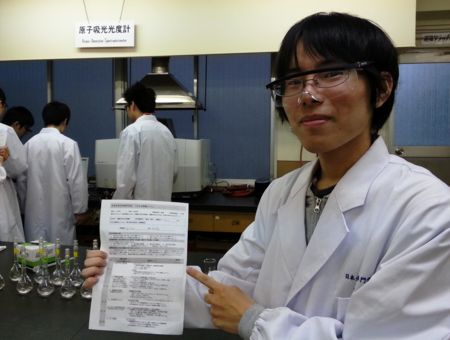

また、K君が持っているのは、本日の授業シートかと思えば、実は1年生の時の授業シート。

今回測定に使う「原子吸光光度計」という分析機器は、1年生の時にすでに学んでいるもの

ですが、その時に配布された授業シートを用いて、2年生の実験に臨んでいるとのこと。

そうなんです。学んだことが積み重なって、真の実力になるので、そのためのツールとして、

是非役立てて欲しいと思います。

そして、実験が終わると、やはり2年生も実験データから見えることについて、

ディスカッションをしていました。

by すくろーす