せんせのブログ

入学から2ヶ月で医薬品分析に挑戦?

2015.06.14

本校では、平日に通学できない方を対象に、週末(土曜日・日曜日)開講の「化学分析コース」を

設置しています。通学は週末だけですが、平日の学科と同じ2年間で卒業でき、卒業時に無試験で

取得できる国家資格(毒物劇物取扱責任者・化粧品製造業責任技術者・化粧品総括製造販売責任者)も

全員が取得できます。このコースに在籍する学生は、平日学科の学生と同様に、化学関係の仕事に

就職したいと考えている方、既にお勤めの方はスキルアップを目指して、また事業の拡大を考えて

いる経営層の方など、それぞれの目的を叶えようとしています。このような、在校生の多種多様な

入学目的を達成するために、この化学分析コースは各学年、20名の少数精鋭で開講しています。

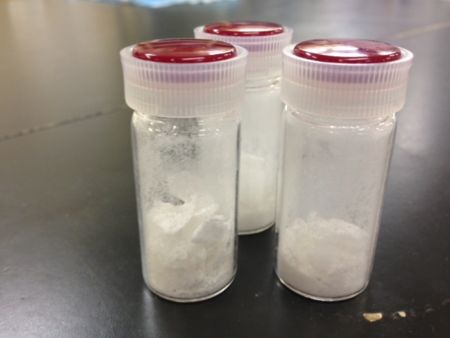

今日は午後から、1年生の基礎化学実験を担当しました。テーマは医薬品成分の一つで、

解熱鎮痛剤に使用されるアセチルサリチル酸(アスピリン)の純度を調べます。ただし、

市販されているものを調べるのではありません。前回の実験で、1年生たちが合成した

アスピリンについて分析します。ですから、先ずは自分たちの合成実験でアスピリンが

合成できたのかどうかを確認する必要があります。方法は薄層クロマトグラフィーです。

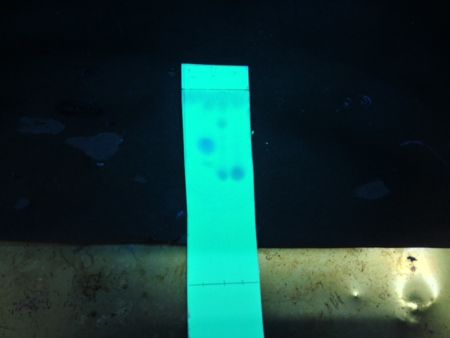

この薄層クロマトグラフィーはこれまでの実験で経験済みですので、学生はテキパキと

操作を進めていました。結果はどうだったでしょうか。

市販されているアスピリンの分析結果を比較し、1年生が合成した物質は不純物を含む

もののアスピリンであることが分かりました。次はいよいよ純度の測定です。合成する

ことができても、純度が低く、不純物が多いときちんと合成できたことにはなりません。

この純度の測定は中和滴定で行いますが、中和滴定もこれまでの実験で経験しています。

初めて滴定操作を経験する学生がほとんどであった前回と比較して、今回は格段に進歩

していました。特に、化学用体積計の取り扱いや、中和反応の完結(終点)の見極めも

大変重要となる中和滴定ですが、前回の実験での注意点を思い出しながら、それぞれの

グループが声を掛け合って操作を進めていました。しかし、終点をオーバーしてしまう

様子もちらほらと・・・。滴定は2回目ですから当然といえば当然でしょう。ただし、

滴定値が誤差の範囲に収まるまで、徹底して滴定を繰り返していました。

入学から約2ヶ月が経過しましたが、ビーカーなどの器具にも触れたことがなかった学生たちとは

思えないくらいに技術が身に付いてきています。今回は以前の実験方法を利用して、医薬品成分の

定性(合成物が本当にアスピリンなのか?)と定量(純度はどれくらいなのか?)を行いましたが、

これからも一つひとつの授業・実験が、その後の応用につながることを学生一人ひとりが実感した

一日だったと思います。来週も頑張りましょう!!

by あずみ