せんせのブログ

【土・日開講「分析化学応用学科」】初めての機器分析、全員が確実にスキルを修得!

2017.09.24

本校では、平日に通学できない社会人や大学生等を対象とした、週末(土曜・日曜)開講の

「分析化学応用学科」を設置しています。週末だけの通学ですが平日学科と同様に2年間で

卒業でき、卒業と同時に3つの国家資格(毒物劇物取扱責任者・化粧品製造業責任技術者・

化粧品総括製造販売責任者)を「無試験」で取得することができます。

この土日学科に在籍する学生の多くは社会人ですが、現職でのスキルアップを目指す方や、

技術職への転職を考えている方、事業の拡大を考えている経営層の方もいます。ですから、

本校での学習を活かす業界は、環境・材料・バイオ・食品・医薬品・化粧品・有機合成...と

それぞれ異なります。そのように多種多様な目的に対応するため、この学科では学年定員を

20名として少数精鋭で開講しています。

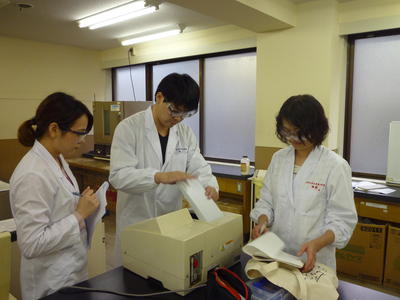

1年生は午後から「機器分析化学実験」に取り組みました。これまでに、機器分析の講義や

実験のガイダンスで分析機器の原理や取り扱い上の注意点などを学んできた学生たちですが、

実際に分析機器を使用するのは今日が初めてです。

本校では大学とは異なり、1年次の実験で7種類の分析機器について、その取り扱いを修得

します。具体的には紫外可視分光光度計・原子吸光光度計・ガスクロマトグラフ・高速液体

クロマトグラフ・赤外分光光度計・示差走査熱量計・蛍光分光光度計ですが、教員の説明や

演示の後で、学生たちが試料の前処理から分析、データ処理まで一貫して実施できるように

指導しています。また、この学科は学年定員が20名ですので、一人あたりの学生が機器に

触れる時間も長くなります。そのため、四年制の大学を卒業するよりも、多くの分析機器に

関して確実に技能を身に付けることができます。

今日はその中で、一番基本的な「紫外可視分光光度計」を用いた実験です。基本的とはいえ、

この機器を用いて分析できる成分や項目は非常に多く、あらゆる業種・分野で必要とされる

スキルです。今日の実験は、本校のすぐ前を流れる「大川」の水について、環境分野や衛生

分野に関係する濁度を測定しました。濁度とは「どのくらい濁っているかを示す指標」で、

水質指標の一つです。濁度は本校の環境委員会の道頓堀川水質調査でも実施していますので

「道頓堀川は泳げるか?道頓堀川の水質調査」もご参照ください。

大川は、一見汚濁の進んだ河川に見えますが、実際に濁度を測定してみると濁度2以下で、

遊泳プールの基準を満たせていることに学生は驚いていました。しかし、実際に泳げるかと

いうと、この測定結果だけではなく細菌の数なども調べる必要があります。

K君(上の写真 手前)は、環境分野の仕事に興味をもって入学した学生です。

実験の感想を聞くと...

『今日は実際の河川水を分析したので、環境分析をしたという実感がありました。

これからも環境分析の実験があるので楽しみです。初めて分析機器を使用して、

授業で学んだ原理や構造などが明確に分かったといった感じです。他の機器も、

より一層理解できるよう、これからもしっかり実験に取り組んでいきたいです。』

学生たちにとって、今日は分析機器を本格的に使用した記念日です。1年次にしっかりと

基本的なスキルを身に付けてほしいと思います。2年次は企業の実務レベルに近い実験を

行いますが、一つずつ積み重ねていけば分析機器も自然と使いこなせるようになります。

来週も頑張りましょう!

by あずみ