せんせのブログ

分析機器を使いこなす第一歩!「機器分析化学実験」

2017.10.02

本校の実験のカリキュラムは、1年生の前期で分析操作の基礎を学び、

9月からはじまる後期より、分析機器の使い方や定量分析実験を行います。

1年生の内、資源分析化学科と有機テクノロジー学科の学生は、

今日初めて分析機器を使った実験を行いました。

その様子を少し紹介させていただきます。

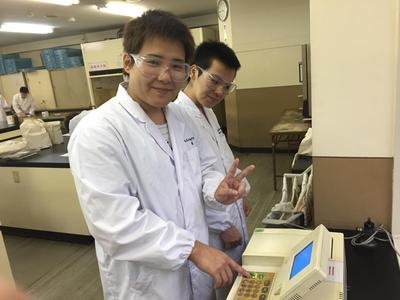

写真は、1年 有機テクノロジー学科のH君です。

吸光光度計という分析機器を使って、学校の前の川(大川)の水が

どれだけ汚れているのかを分析していました。

吸光光度計は、光を使って、試料の濁り具合や濃度を調べることが

できる分析機器ですが、川の水の採取方法の違いにより、

データが変わることもあるため、サンプリング方法からしっかり学んでいました。

H君が初めて行った機器分析化学実験の感想を話してくれました。

「入学当初から分析機器を使った実験が楽しみでした。

手分析が大切なことは分かっていますが、機器を使った分析は楽しかったです。

早く、他の分析機器も使いたいです。」

分析機器で測定した値は、計算をしてサンプルの濃度を算出します。

下の写真は、測定を終えデータの解析をしている様子です。

1年 有機テクノロジー学科のT君(写真左)が実験や計算に対する感想を話してくれました。

「私達の身近にある川を測定できて嬉しかったです。

でも予想より汚れていたので、もっと綺麗な川にしていきたいと思いました。

計算は、統計解析の授業で習った方法でできたので、スムーズにできました。

これからもっと色々なデータを扱い、技術を身に付けていきたいと思いました。」

と、頼もしい一言を語ってくれました。

その他の分析機器を使って実験をしている学生もいました。

上の写真は、ガスクロマトグラフを用いて実験をしていた、

1年 有機テクノロジー学科のK君です。

ガスクロマトグラフでは、例えば香水に入っている香り成分の種類や量、

試料中に含まれる油などの揮発しやすい物質の量を調べることができます。

「手分析ではなく、機器を使った実験なので、すんなりとできると思っていました。

知れば知るほど、検討できることも多くなるように感じています。

早く機器を使いこなせるようになりたいです。」

と、話してくれました。

本校では、まだまだ他にも分析機器の技術を身に付けていきます。

上の写真は、原子吸光光度計という分析機器です。

溶液中に含まれる金属の量を調べることができます。

例えば、川の水に含まれる金属量や、サプリメントなどの食品中に含まれる

金属量を分析できます。

下の写真は、測定を終え、データの解析方法をバッテン先生が

教室で講義をしている様子です。

授業で分析機器の原理などを学び、実際に実験でその機器に触れ

知識と技術を深めていきます。

今日の学生達は、初めて分析機器に触れることができ、

いつも以上に楽しそうな表情で実験をしていました。

今後の学生たちの成長が楽しみです!

byせんぱい