せんせのブログ

自身でも実感!日々高まる分析の技術力!

2019.11.07

今日は、1年生の「定量分析実験」の様子を紹介します。

「定量分析」とは、物質の中にある成分が

「どれだけ」入っているかを分析することです。

前期(4月から7月)は、「基礎化学実験」で器具の扱い方や、

「定性分析実験」で基礎的な試薬の反応や扱い方を学びました。

9月から始まった後期も基本的な実験操作になりますが、

分析で求められる精度を少し上げた実験を行っています。

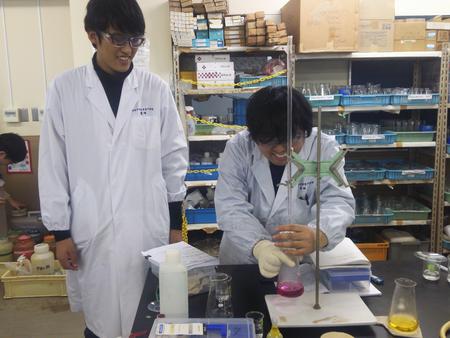

上の写真では生命バイオ分析学科のHくん(写真上)とKくん(写真下 手前)が

「滴定」という操作を行っています。

この実験はキレート滴定という実験で、銅やアルミニウム、

マグネシウムといった金属の量を測定します。

特徴としては写真でもお分かりいただけるでしょうか。

右手に持っている溶液の色が紫色や黄色など、

様々な色に変化します。この変化する様子を見ながら

実験操作を進めます。

色の変化を見極めるため、わずか1滴という少量の溶液を扱いながら

進める実験でもあります。

9月から2か月ほど実験を行ってきた学生は、滴定という操作に少しずつ慣れ、

技術も向上してきました。実験中も少し余裕が見えるように感じます。

学生に実験の感想を聞いてみると

「アルミニウムやマグネシウムといった自分たちの身の回りにある金属を

測定しているので、とても楽しいです。

実験で求められる値が、最初の頃より、安定した結果を出せるように

なってきたのでうれしいです!」

と自分たちの技術の向上を実感していました。

前期と比べると格段に技術が向上していますが、

卒業まで、まだ1年半もあります。

これからも楽しく実験を行いながら、技術力を高めてもらいたいと思います!

byサブロー