せんせのブログ

【土・日開講「化学分析学科」】新たな分析機器に挑戦!

2020.09.13

今日の分析化学応用学科1年生(2021年度より化学分析学科へ名称変更予定)は、

午後から原子吸光光度計という分析機器を使ってマグネシウムの測定を行いました。

マグネシウムの測定は後日キレート滴定という方法でも調べる予定がありますが、

今日は分析機器を用いての測定です。

1年生のこの時期の機器分析化学実験では、実際の食品や医薬品、

合金などを使った実験は行わないので、

仕事とはイメージが結びつきにくいかもしれませんが、応用例は幅広くある機器です。

この装置は高温のバーナーでサンプルを原子状に分解して測定する装置です。

金属の分析が得意な装置なので、金属材料関係の分析でよく用いられていますが、

食品分析や臨床検査の分野でも必要とされている機器です。

卒業生が就職した臨床検査の会社には臨床検査技師の有資格者は大勢いるのに、

この機器を扱える人がいなかったため、

就職して初年度から生体組織中の金属量を測定する仕事を任された、なんて事例もありました。

さて実験に話を戻しましょう。

まずはマグネシウムを含有するサンプルを溶かして、測定できるようにしました。

機器を用いた実験は機器の操作が難しいと思われがちですが、

実はそれ以上に『測定するサンプルを上手に調製する』ところが難しいのです。

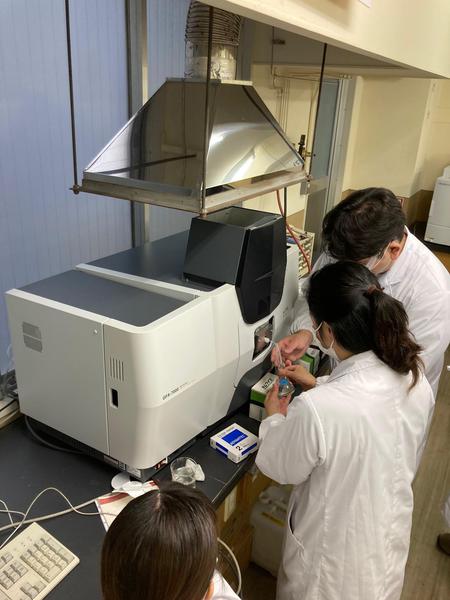

調製が終わると、分析機器の操作のレクチャーです。

この機器の仕組みなどはすでに授業で習っているのですが、

授業で聞くのと実際に触るのとは大違いのようで、学生たちもM先生の説明を真剣に聞いています。

そしていざ測定です。

最初は慣れない手つきでしたが、徐々に手慣れて測定できるようになってきました。

分析化学応用学科では1学科の定員20名の少人数制で実験を行っているので、

実験装置を扱う回数も時間もたくさんあります。

平日にお仕事をしていて土日に短期間で技術を習得しに来ている学生たちだからこそ、

機器を扱うときには、回数的にも時間的にもたくさん扱うことができる、

そういったところもこの学科のお薦めできるポイントだと思います。

今日測定したマグネシウムの溶液は、バーナーに吹き込んでも色は変わらないのですが、

試しにストロンチウムという金属の溶液も測定してみました。

そうすると、それまでは青いガスの炎だったものが真っ赤な炎に変わりました。

『わー、きれい!花火みたい』と声が上がります。そう、炎色反応です。

原子吸光光度計は元素特有の光を『吸収する』のを測定する装置ですが、

元素特有の光を『発光する』のが炎色反応。

装置と花火などにも現れる身近な反応である炎色反応の繋がりを説明しながら機器を使用すると、

興味も深まると同時に理解も深まったようでした。

次回の機器分析化学実験では、少し測定方法を変え、

データの処理方法について違った角度で学習します。

機器の操作は今回と同じなので今日どれだけマスターできていたかが試されます。

しっかり復習しておいてくださいね。

by ドラいちろう