せんせのブログ

機器の扱いは自然に修得!

2020.12.11

今日は1年生の機器分析化学実験の様子をご紹介します!

9月から始まった後期の授業や実験は、

コロナ禍の中で幸いにも通常通り行うことができています。

分析には、ガラス器具などを使って行う「手分析」というわれる手法と、

分析機器を使って分析を行う「機器分析」という手法に大きく分けられます。

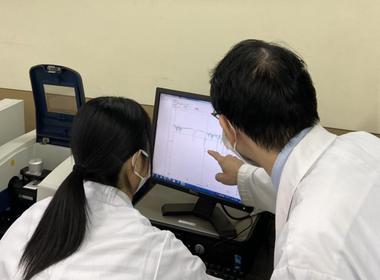

下の写真は、今日実施した機器分析化学実験の様子です。

みなと先生(右側)が、赤外分光光度計と呼ばれる分析機器の前で説明を行っている様子です。

実験室内ですが、試薬を使わず説明のみのため、一時的に保護メガネは外しています。

この分析機器は、化学物質がどのような化学構造でできているのかを調べることができます。

例えば、食品中に含まれていた不要な異物があったとすると、

その異物をこの分析機器にセットして分析することで、

おおよその化学物質名が分かる分析機器です。

食品だけでなく、医薬品、化粧品など、幅広い分野で

活用されることの多い分析機器でもあります。

1年生は、入学した当初から、これら分析機器の原理について、

みなと先生が担当している「機器分析化学Ⅰ」という授業で学んできました。

そして、9月から始まったこの実験では、

実際に座学で学んだことの復習を兼ねて、実際の分析機器を目の前にして学んでいるのです。

座学では理解していたつもりでも、

実際に分析機器を前に、いろいろなサンプルを測定して

気付くこともあれば、さらに理解を深めることができることもあります。

実際の分析結果の画面を見て、説明を受けている様子です。

学生にとれば、座学で学んだときに一度は見たことのある分析結果の画面です。

実際に自分で測定をして、目の前に現れる分析結果に興味津々といったところです。

説明を受けた学生は、

「扱いはもっと難しいとおもっていたけど、実際に扱ってみると

意外と簡単でした!先に原理は学んでいたので理解もできました。」

と、話していました。

このように、学生たちは座学と実験との両方で学ぶことで、

自然と分析機器の扱いに慣れていくことができます。

一般に大学生4年生でも、扱える分析機器は1つか2つ程度です。

本校の学生は、このような実験を2年にわたって行うことで、

大型の分析機器から、小型の分析機器を合わせると、

おそらく20個近くを扱い、経験していきます。

こうした日々の実験で修得した分析技術を活かし、

それぞれの夢や目標である分析技術者を目指してもらたいと思います!

By ぽてと