せんせのブログ

第68回道頓堀川水質調査 ~最終日~

2021.08.23

8月16日の準備から始まった第68回道頓堀川水質調査、実験を行うのは本日が最終日でした。

調査二日目は川の水の中にいる大腸菌や一般細菌の量を測定しましたが、

本日は化学的視点で川の水の汚れ具合(BOD)の測定を行いました。

BODとは「生物化学的酸素要求量」のことで、

水中の微生物が有機物(汚れ)を分解するために消費した酸素の量を測った値です。

例えば、川の水が汚れていると、微生物は頑張ってその汚れを分解するために

より多くの酸素を使うことになります。

つまり、BODの値が大きいということは、水が汚れているということを示しています。

BODの値は、川の水をサンプリングした当日に測定した値(BOD0)と、

その水を5日間培養した後に測定した値(BOD5)の差から求めます。

そのため、サンプリングから5日後の本日、BOD5の測定を行ったのです。

5日間培養した川の水に試薬を入れて、

水中に残っている酸素を、化学的に形を変えて捕まえています。

さらに試薬を加えて、この後の化学分析を行うための準備が整いました。

ちょっと変わった形のガラス瓶ですが、これは「フラン瓶」と呼ばれる

BODを行うための専用のガラス器具です。

このように本校の環境委員会が行う道頓堀川水質調査は、

日本工業規格(JIS)で定められた正式な方法で、そのための専用の器具を使い、

本格的に行われています。

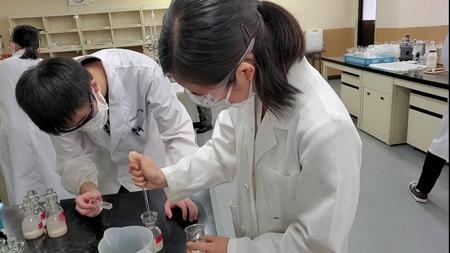

そして、最後は滴定という化学分析の手法を用いて、川の水を測定します。

滴定の実験操作は1年生の時から実験や、この水質調査で何度も行ってきているので、

2年生になると手つきも慣れたもので、安心して見ていられます。

こうして、16日の準備から始まった第68回道頓堀川水質調査の実験は終了しました。

この後、環境委員会の学生たちは自分たちで、実験の結果をまとめます。

例えば、BODであれば、本日の滴定の結果からBOD5の値を出し、

BOD5とBOD0の値の差から最終的なBODの値を出して、川の水の汚れ具合を判定します。

このように準備、採水、実験、そして結果の取りまとめまで、

学生が主体となって行っている道頓堀川水質調査は今年で18年目になります。

これまでの調査結果は本校ホームページの「道頓堀川の水質調査」に掲載しています。

今回の結果も近日中に掲載しますので、興味を持たれた方はぜひご覧ください。

道頓堀川水質調査は通常、1年生と2年生が協力して行うことで、

実験操作などの技術を伝承しながら、18年間続けてきました。

しかし、今回は新型コロナウイルス感染症の拡大予防の観点から、

2年生のみでの実施となりました。

次回11月の調査の際は、これまでと同じように1年生と2年生が協力しながら

実験を行える状況になっていることを願うばかりです。

次回の調査もまた、このブログでご紹介いたしますので、お楽しみに!

by みなと