せんせのブログ

鉄の重さを直接量る!?〜定量分析実験〜

2021.09.30

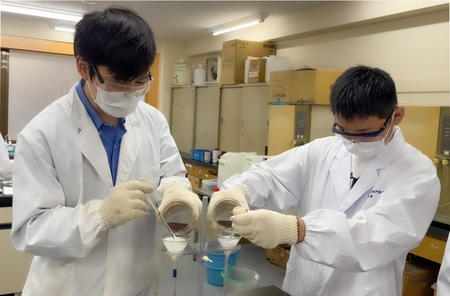

本日は1年生が定量分析実験を行っていたので、その様子をご紹介します!

『定量』とは「混合物の中に目的の物質がどれくらい入っているのか、

その目的の物質を取り出し、量を正確にはかる」ことです。

つまり「混合物から目的のものを取り出す」ことと、「量を正確にはかる」ことを行います。

今日ご紹介する実験は、鉄の「重量分析」です。

この実験では、ある混合物の中から、鉄を沈殿として取り出し、

そこから安定な形に変化させてその重さをはかることが目的です。

「滴定」という実験では、濃度がわからない目的物質を、濃度がわかっている物質と反応させて、

その反応した量から、目的物質の量を導き出しますが、「重量分析」では目的物質を直接重さで量ります。

今日は2週に渡る実験の1週目なので、重さをはかるために使う入れ物(るつぼ)を、

恒量という状態にするため、ガスバーナーで熱しました。

恒量とは、乾燥して変わらない重さになった状態のことを言います。

正確な重さをはかるために必要な作業です。

同時進行で同時進行で、混合物から鉄を取り出すために、沈殿を生成しろ過を行いました。

1年生の実験技術は前期から磨かれており、メスアップ等の

基本的な操作は、確実なものとなってきました。

今回取り組んだ学生は、初めての重量分析の実験でした。

終わった直後の学生にインタビューして見ました!

この鉄の重量分析は、恒量を得るために、るつぼを焼いて重さをはかる

をことを何度も繰り返します。次回の実験では、そのるつぼにろ過した沈殿を入れて、

焼いて重さをはかることを、さらに繰り返します。

作業はとてもシンプルですが、同じ操作を繰り返し行う根気が必要になります。

また、精密天秤で同じ重さになるまで測定するので、同じ条件で測定しなければなりません。

普段よりもより正確に、丁寧に取り扱うことも学びます。

学生たちの様子を見ていると、後期に入って初めての実験グループでも、自分達で

作業効率を考え、実験を分担して行っていたり、

前期の実験で学んだことは、教員が指示をしなくてもできるようになっていたりなど、

「分析化学者」として少しずつ成長していると感じることが多くありました。(^^)

後期はまだまだ始まったばかりです。

これからも技術を身に付け、成長していく姿が楽しみです!

by サブロー